本書で未来学は「教育学、哲学、社会学、歴史学、心理学、経済学などの理論と現実の観察とを組み合わせた学際的な学問分野であり、社会のために一種類の未来ではなく複数の未来を提案するもの」と定義される。

(日本経済新聞2025年3月15日30面・読書「多元・複数の可能性を考える<書評>」より引用)

「未来学」は学際研究であり、リベラルアーツである!

「コーチングは未来志向」であることを、このコラムで繰り返し語ってきました。私がコラムを担当するようになったのは、5年前の2月8日からなのですが、ためしに、(株)コーチビジネス研究所のホームページのサイト内検索窓に「未来」と入力し、クリックしてみると…104のコラムがヒットしました。

ただ、この「未来」のイメージは、人それぞれです。したがって弊社は、「コーチング思考」に基づき、次のように未来を捉え、語り続けています。

見通しが立たない世界だと鮮明に自覚されるようになると、多くの人は「身構え、慎重に未来を描いてしまう」と言えそうです。人間に備わっている「防衛本能」が起動するわけで、それ自体は否定されるものではありません。

それに対し、コーチングの世界観は「未来はまだ起こっていない。未知数そのものである。だからこそ未来をポジティブに見通すことでその人の未来は開けていく」、と捉えます。

冒頭の引用は、毎週土曜日に掲載される日本経済新聞の<読書(書評欄)>で取り上げられていた『未来学~ジェニファー・M・ギドリー著』(白水社)を、北海道大学特任助教の宮本道人さんが紹介して内容をピックアップしたものです。「わが意を得たり」です。評者の宮本さんは、まとめに向かって次のように文字を綴ります。

未来は「複数の未来たち」で成り立っているのかもしれない…

未来をコントロールしたいという近視眼的な見方をやめ、メタ的・多元的に起こり得る「未来たち」を考えることが重要なのだ。

「未来たち」…とても素敵な言葉ですね。ロマンを感じます。ただ、「量子力学の多世界解釈」という研究に情熱を注ぐ科学者も存在します。現在私たちが経験している「今」は数ある未来の一つに過ぎない、という仮説です。

「ひょっとして…」という想いが、科学の発展を促してきたことは歴史が証明していますから、「それはSFの世界であって、現実にはありえない!」と、言い切るのではなく、留保をもって捉えてみようと思います。

さて現実に立ち返りましょう。かように「未来予測」は難しい。ただエグゼクティブコーチングを重ねていくと、経営者が抱くテーマの筆頭は、未来をどのように描き、いかに経営戦略を構築していくか…ということが理解されるのです。経営のかじ取りは「リアル」です。弊社の「エグゼクティブコーチ養成講座」は、このテーマをしっかり組み込んでいます。

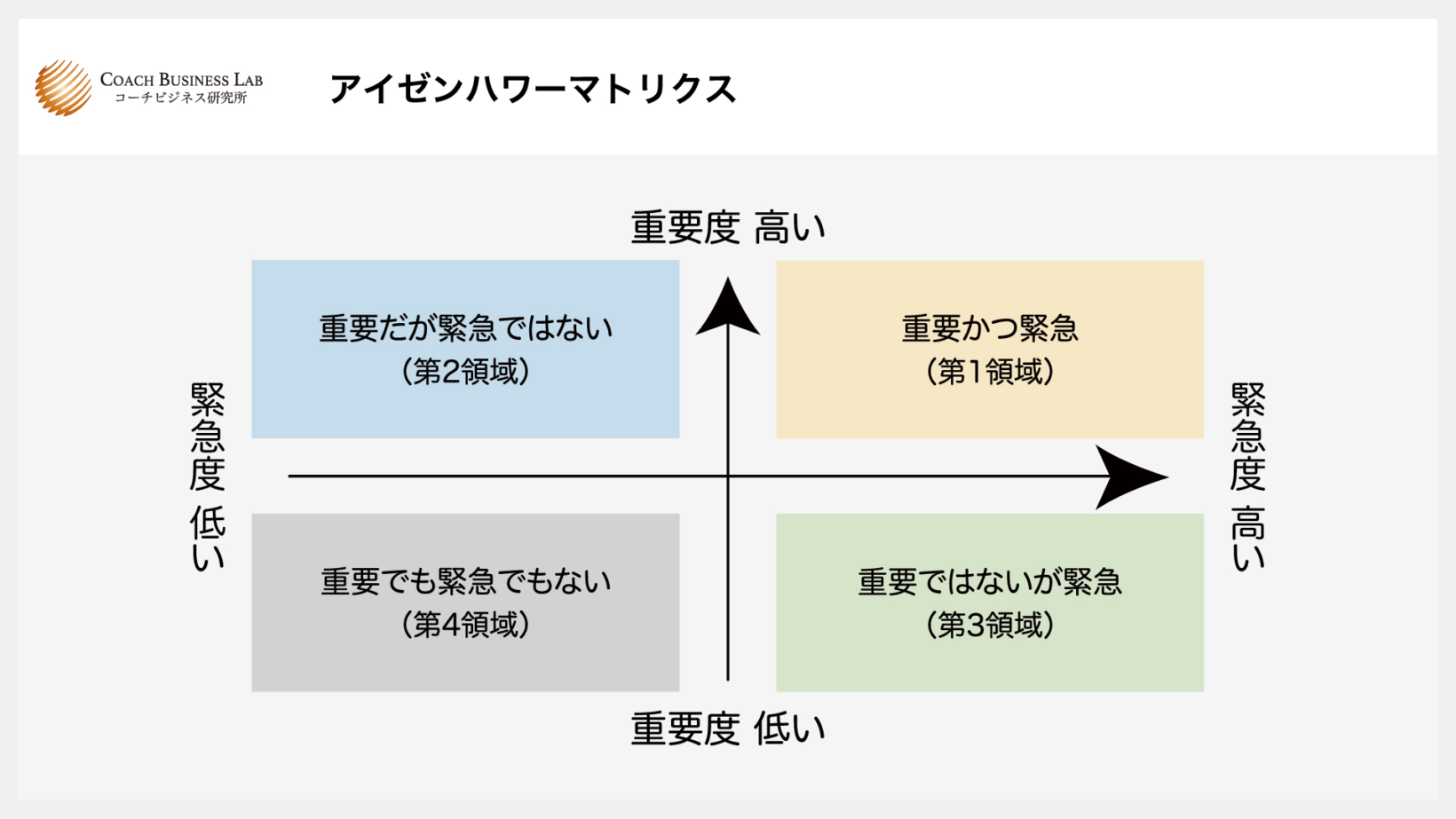

一例として、「アイゼンハワーマトリクスを用いたシナリオ分析」を紹介しましょう。

「アイゼンハワーマトリクス」については、「CBLコーチング情報局~コーチング大百科」で取り上げています。この概念を用いると、企業が抱えているさまざまな課題について、プライオリティーを整理することができます。「優先順位付け」ですね。

複数のシナリオを描くことでレジリエンスは高まる!

これは企業に限らず、私たち一人ひとりの人生についても、直結するテーマです。悩んでいるというのは、「あちらを立てればこちらが立たず」という葛藤にさいなまれているわけです。その情況をくぐり抜けるためには、自問自答を重ね、最終的に優先順位を明確にし、それに沿って行動を起こすことが求められます。行動することで「自縄自縛」に陥っている感情から、徐々に解放されていくのですね。企業も同様です。このことを踏まえ、企業の経営戦略の視点で「シナリオ分析」を考えてみましょう。

アイゼンハワーマトリクスの基本構造は以下の通りです。

複数の課題(テーマ)を4つの象限にプロットする

第1象限は、重要かつ緊急であり「即座に対応が必要」です。

第2象限は、重要だが緊急ではないので「戦略的計画として取り組む」です。

第3象限は、重要ではないが緊急なので「他者に委任・外部化が可能」です。

第4象限は、重要でも緊急でもないので「取り除くか後回し」です。

このファーストステップが、最も大切です。ここを誤ると、その後の意思決定と、生じる未来の現実にギャップが生まれ、乖離も広がっていきます。この表の指針を踏まえ、社内・社外の情報網をフル活用し、プロットしていくのですね。「コーチング思考」の最大活用です。

「シナリオ分析」では、未来の可能性を複数描き、それぞれのシナリオに対して適切な対応策を検討します。アイゼンハワーマトリクスの4象限にプロットした、さまざまの課題(テーマ)に対する、リソース配分や行動計画を策定します。

第1象限の事象としては、法改正や業界における制度変更などの課題が考えられます。これについては「マスト」ですから、しっかり(抜かりなく)取り組みます。

考慮すべきは、第2象限です。「緊急ではない」ので、手を抜いてしまうこともありますが、会社の「未来」は、ここにプロットされたテーマへの向き合い方が鍵を握ります。

「メリット」については、3点挙げておきます

- 効率的なリソース配分が可能 … 限られたリソースを最も重要な課題に集中できる

- レジリエンスの向上 … 未来の不確実性に対して、迅速かつ適切に対応できる

- 意思決定の質の向上 … 複数のシナリオを比較し、最適な戦略を選択できる

(株)コーチビジネス研究所は、優れたエグゼクティブコーチを養成することがテーマですので、アップデートされた「経営戦略」についてもカリキュラムとして盛り込んでいます。PRとなりますが、紹介させていただきます。

「応用編(エグゼクティブコース実践コース)」

- JEA(一般社団法人日本エグゼクティブコーチ協会)認定エグゼクティブコーチの資格取得並びにICF(国際コーチング連盟)認定コーチの上位資格取得を目指す方のためのコースです。

- 初学者の方は、基礎コースも受講して頂くことが資格取得の条件となっています。

- 他スクール認定コーチの方は応用編のみでも受験資格が得られます。

- 振替受講、再受講(無料)が可能です。

坂本 樹志 (日向 薫)

現在受付中の説明会・セミナー情報

- 新入社員コミュニケーション1日研修 ─コーチングのスキルで学ぶ 報連相力アップ─

- 縦割り組織に悩む経営者・組織開発、人事担当者の皆様へ!「グループコーチングWA」体験会のご案内

- 【開催無料・中小企業経営者限定】できる経営者が選ぶ“壁打ち” エグゼクティブコーチング解説セミナー

- 人生が輝きだす最強のコミュニケーション術 無料講座

- 超入門初級コーチングいろは1DAY(10:00-17:00)セミナー

- ビジネスリーダーのための傾聴1DAYセミナー

- 1on1がうまくいかない・・なんとかしたいと思っているあなたへ上司として自信を取り戻す1on1スキル向上セミナー

- 【2026年1月、2月】コーチング経営アカデミー コーチ養成講座説明会

- 【無料開催・経営者・人事担当者限定】これで会社を変える!社員の自律と成長を促すコーチング活用セミナー